日本の化石燃料輸入額

2024年7月1日 アップロード

2024年7月5日 更新

使用しているデータについて

財務省貿易統計のデータを使用します。

財務省貿易統計では、化石燃料は鉱物性燃料と呼ばれています。

以下が具体的に使用しているデータです。概況品コードを参照して、[普通貿易統計]-[全国の概況品情報]-[B-4 概況品推移表を使用]からデータを取得しています。

- 石炭は、概況品コード301の「石炭、コークス及び練炭」を使用しています。

- 石油については、概況品コード303の「石油及び同製品」と概況品コード3050101の「(液化石油ガス)」を足し合わせています。

- LNGについては、概況品コード3050103の「(液化天然ガス)」を使用しています。

ただし、この方法だと、鉱物性燃料に含まれる統計品目のうち、統計番号2705.00000、「石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)」は除外されてしまいます。しかし、この項目については1994年・2008年にわずかな量が輸入されているだけであり、大きな影響はないと判断して、無視しています。

ほぼ同様の数字は、輸出入額の推移(地域(国)別・主要商品別)からまとめて入手可能で、こちらの方が、すぐに使えるのでよいかもしれません。

輸入金額は、CIF価格(Cost, Insurance, and Freight; 保険料・運賃込み価格)で表されています。

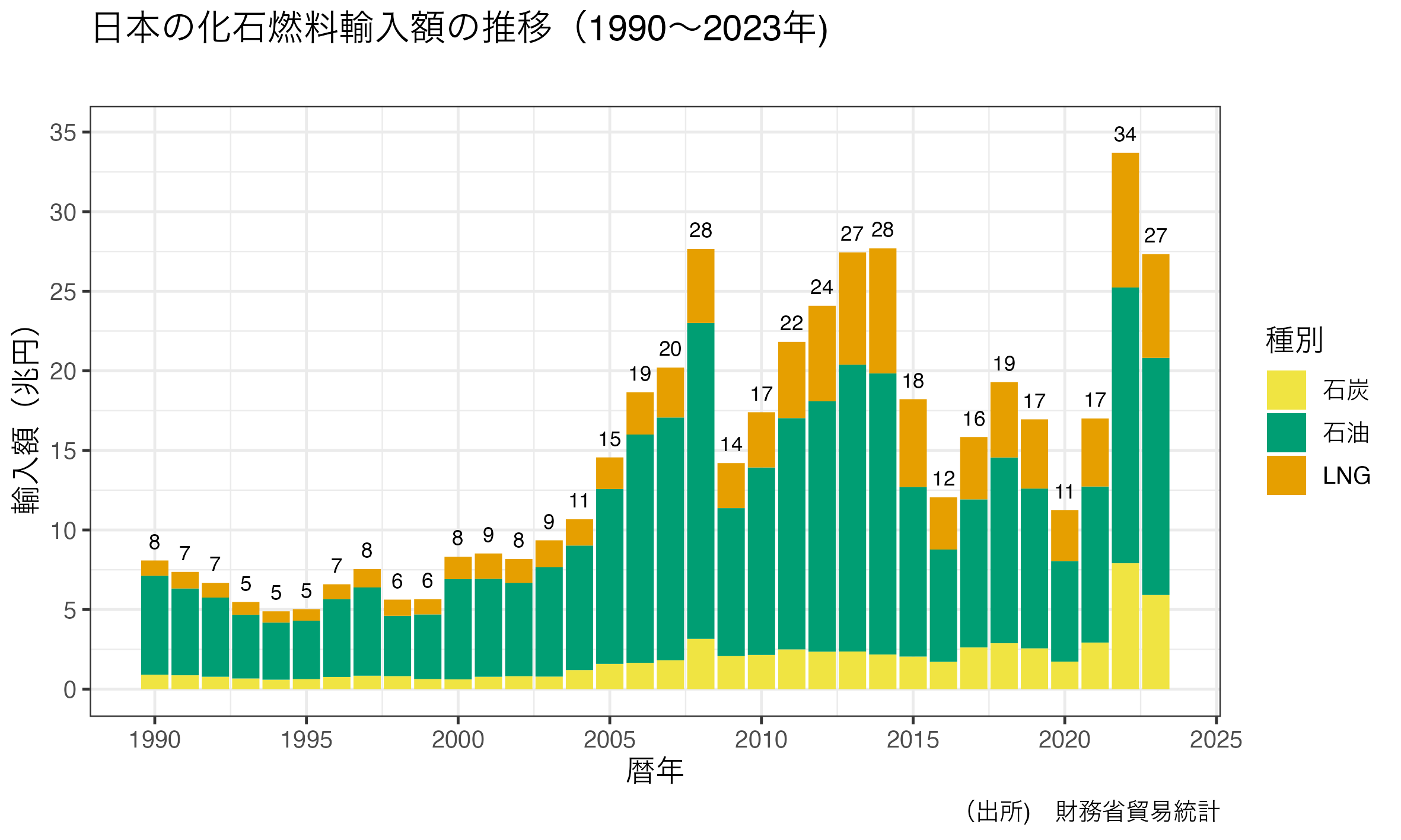

日本の化石燃料輸入額の推移(名目値)

日本の化石燃料輸入額の推移について、1990年から2023年までを、燃料ごとの積み上げ棒グラフ化してみました。

Rのスクリプトもこちらに載せてあります。元データからこのスクリプトで使うためにCSVを作っており、それもこちらに載せています。

出所:財務省(2024) 財務省貿易統計 B-4 概況品別推移表

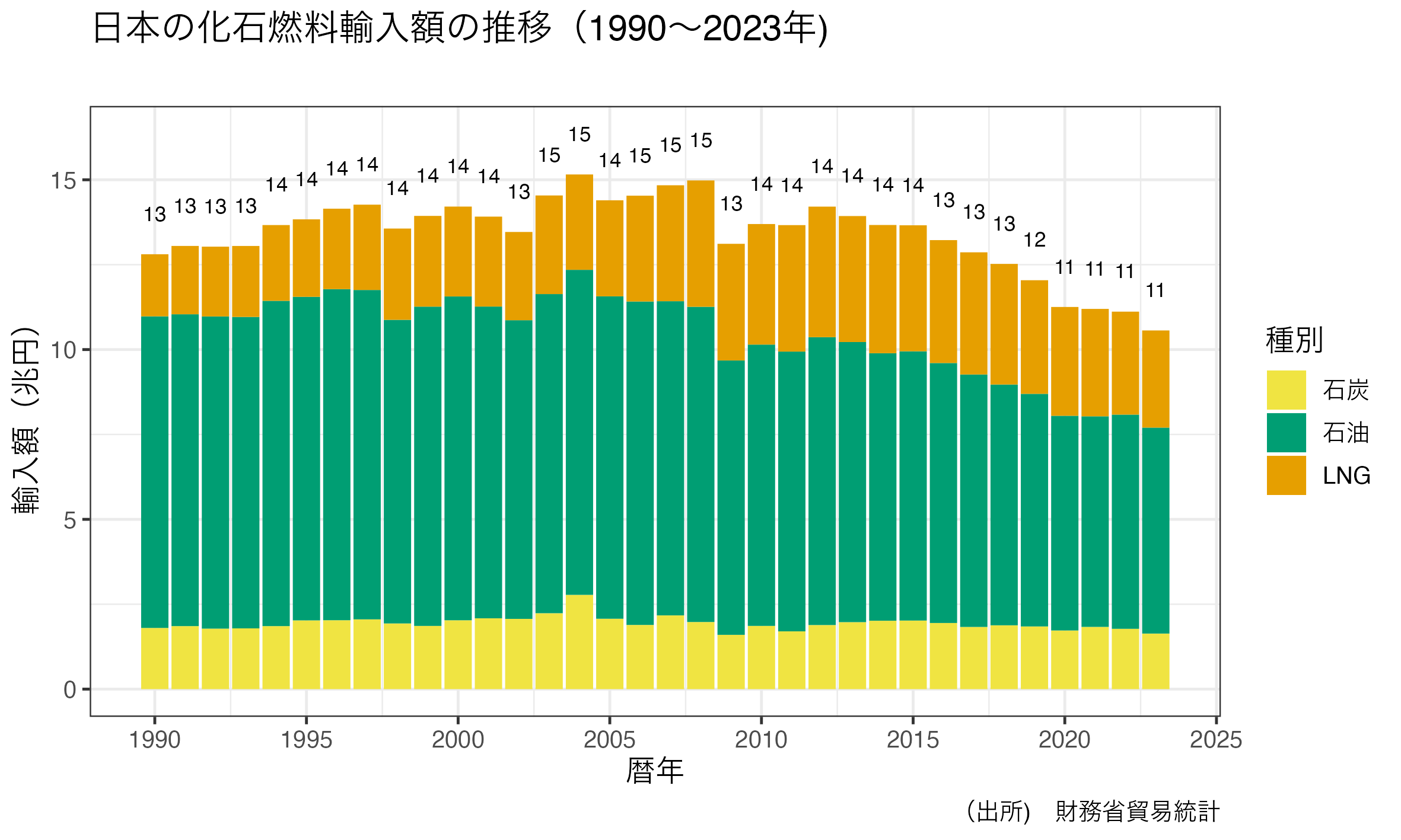

デフレーターによる実質化

財務省貿易統計のデータに加えて、日本銀行が提供している輸入物価指数(IPI; Import Price Index)を使用して実質化を試みます。使用するのは2020年基準で円ベースの指数です。これによって得られるグラフは、各燃料の価格変動の影響を取り除いた推移を見ることになります。

日本銀行が提供するIPIのデータは、1990年までに遡って経年で得られるデータの項目が、石炭、石油、天然ガスとなっていないので、少し工夫が必要です。いろいろ試しましたが、あまり面倒くさすぎない範囲で考え、財務省貿易統計のデータと日本銀行IPIの対応を以下の通りとしました。

| 財務省貿易統計での項目名 | 日本銀行IPIでの項目名 |

| 「301 石炭、コークス及び練炭」から「3010105 一般炭」を差し引いた値 | 「PR01'PRCG20_2600550008 原料炭」 |

| 「3010105 一般炭」 | 「PR01'PRCG20_2600550009 一般炭」 |

| 「303 石油及び同製品」 | 「PR01'PRCG20_2600550010 原油」 |

| 「3050101 液化石油ガス」 | 「PR01'PRCG20_2600550006 液化石油ガス」 |

| 「3050103 液化天然ガス」 | 「PR01'PRCG20_2600550011 液化天然ガス」 |

細かく言えば、以下の点に課題はあります。

- 財務省貿易統計の側で、石炭の中で一般炭以外のものを、全て原料炭扱いでデフレートしていること

- 財務省貿易統計の側で、石油及び同製品を、まるっと全て原油扱いでデフレートしていること

日本銀行IPIの側にも、石油製品の中にはナフサやジェット燃料などは経年で振り返るのが容易なので、丁寧にやるのであればこれらも分離してやることは可能だと思います。面倒くさすぎるなと思ったのでやりませんでした。

日本銀行の説明によると円ベースと契約通貨ベースの指数のどちらを使うかの違いは、以下の通りです。

円ベースの指数は、本邦企業 が直面する物価指数であるが、契約通貨が外貨建ての価格については円換算を行うため、為替変動の影響を大きく受ける。一方、契約通貨ベースの指数は、為替変動の影響を除くことができるため、海外企業の短期の価格設定行動の変化(為替変動に伴う 価格転嫁等)を把握することができる。

為替の影響を取り除きたい場合は、契約通貨ベースがよいようです。

日本の化石燃料輸入額の推移(実質値・2020年基準)

Rのスクリプトもこちらに載せてあります。元データからこのスクリプトで使うためにCSVを作っており、それも財務省貿易統計側と日本銀行IPIとに分けて載せています。

出所:財務省(2024) 財務省貿易統計 B-4 概況品別推移表および日本銀行(2024) 物価関連統計